Roman Kutzowitz

A Wet Grave, a Stepping Stone

Mehr als 100.000 Geflüchtete kamen dieses Jahr in Europa an. Die meisten von ihnen erreichten Spanien, gefolgt von Griechenland und Italien. Über 100.000 Menschen mit individuellen Hintergründen zur Ursache ihrer Flucht, überstandenen Wegen und Zukunftshoffnungen. Hoffnungen, die trotz der bedenklichen politischen Lage an vielen Grenzorten der EU, nicht einfach wegfallen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind es deutlich weniger Geflüchtete, die es bis nach Europa geschafft haben. Und das nicht, weil strukturelle Probleme vor Ort gelöst wurden, sondern weil die Aufnahme drastisch erschwert wird. Vor allem die Anzahl ankommender Geflüchteter in Italien ist zwar gesunken, die Todesrate auf dem Meer vor den Küsten des Landes jedoch gestiegen.

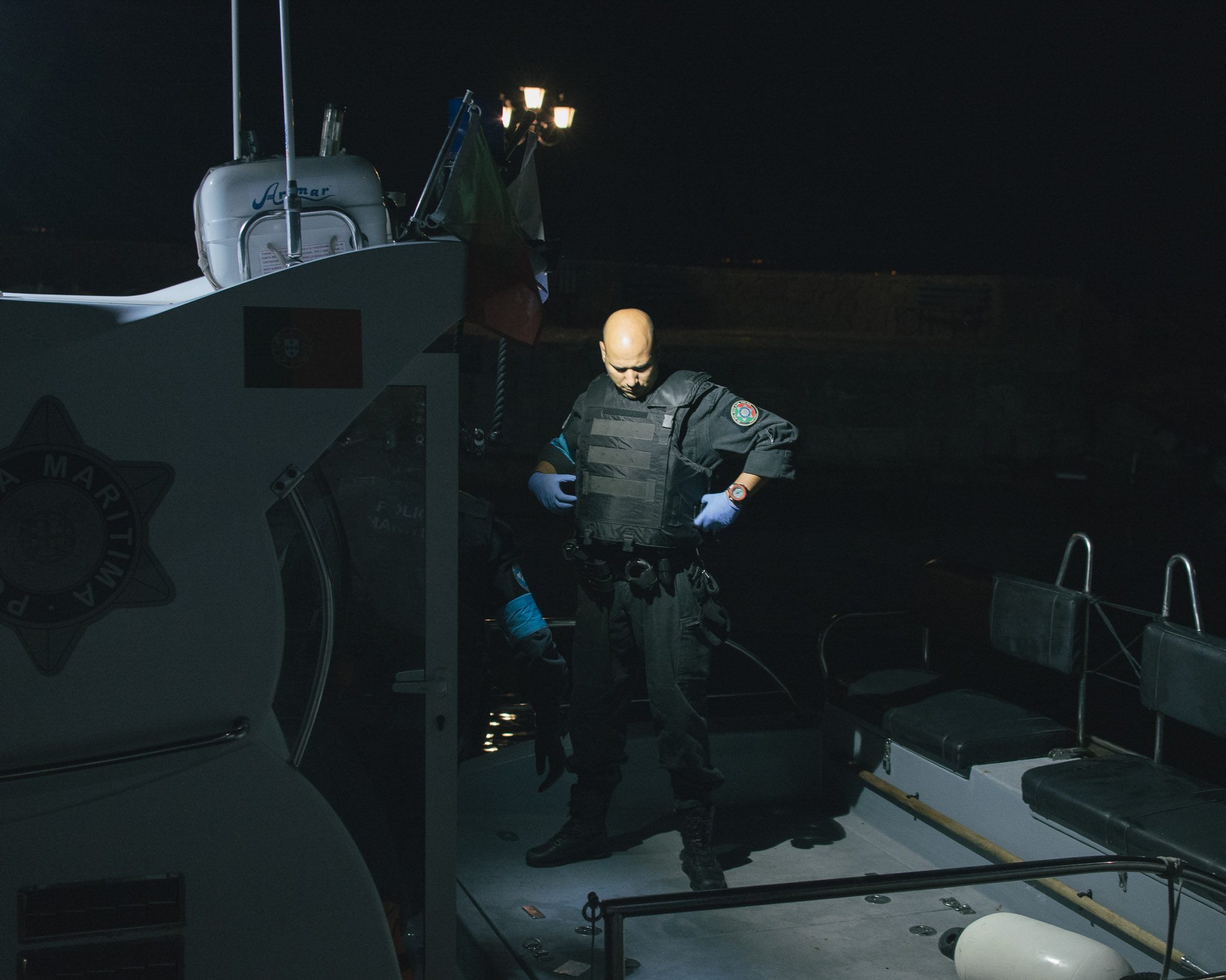

Roman Kutzowitz, Aktivist und Dokumentarfotograf, ist seit 2017 nach Malta, Griechenland und Italien zu verschiedenen Lagern für Geflüchtete gereist. Er begleitete auch mehrere NGOs bei Rettungseinsätzen auf dem Mittelmeer. emerge hat mit Roman über seine Arbeit gesprochen.

emerge: Wie kam es dazu, dass du begonnen hast, die Situation an verschiedenen Grenzorten fotografisch zu dokumentieren?

Roman Kutzowitz: Die Fotostrecke ist im Rahmen meiner Arbeit für unterschiedliche Organisationen entstanden. Ich war im Oktober 2017 auf Lesbos und dort als Medienkoordinator für Sea-Watch tätig. Dabei ist ein Teil der Serie entstanden. Gleichzeitig habe ich auch frei an dieser Strecke gearbeitet, die nicht komplett in den NGO-Rahmen passt. Später war ich von Malta aus mit Sea-Watch 3 beim Rettungseinsatz vor der libyschen Küste im Mittelmeer unterwegs. Anschließend dokumentierte ich dann noch die Situation auf Sizilien.

Hast du durch die Verbindung zu den NGOs den Zugang zu verschiedenen Lagern erhalten?

Das war in jeder Situation unterschiedlich. In Moria auf Lesbos war es zu der Zeit sehr schwierig, Zugang zu bekommen. Manchmal werden sehr viele Genehmigungen erteilt und manchmal blockt das griechische Ministerium für Information ab. Mir wurde aber von Geflüchteten, die ich kennengelernt habe, angeboten, mir dabei zu helfen, mich einzuschleichen und mir das Lager zu zeigen. Da ist es dann wichtig zu wissen wo der Wachmann ist und wann er schläft (lacht).

Auf Sizilien, zum Beispiel in Ragusa, waren sie dagegen offener dafür, Zugang zu gewähren. Dort habe ich mich und die Arbeit in kleineren Einrichtungen vorgestellt und so die Genehmigung einholen können. Bei Campobello di Mazara war ich außerdem auch in einem informellen Lager – “Erbe Bianche”, ein ganz furchtbarer Ort. Da findet man zusammengezimmerte Hütten aus Holz und Müllsäcken. Um herauszufinden, wie das Lager strukturiert ist und welchen Problemen diese Menschen sich stellen müssen, habe ich dort zum Beispiel den gewählten Campleader ausfindig gemacht.

Kannst du die Situation auf Lesbos noch genauer beschreiben?

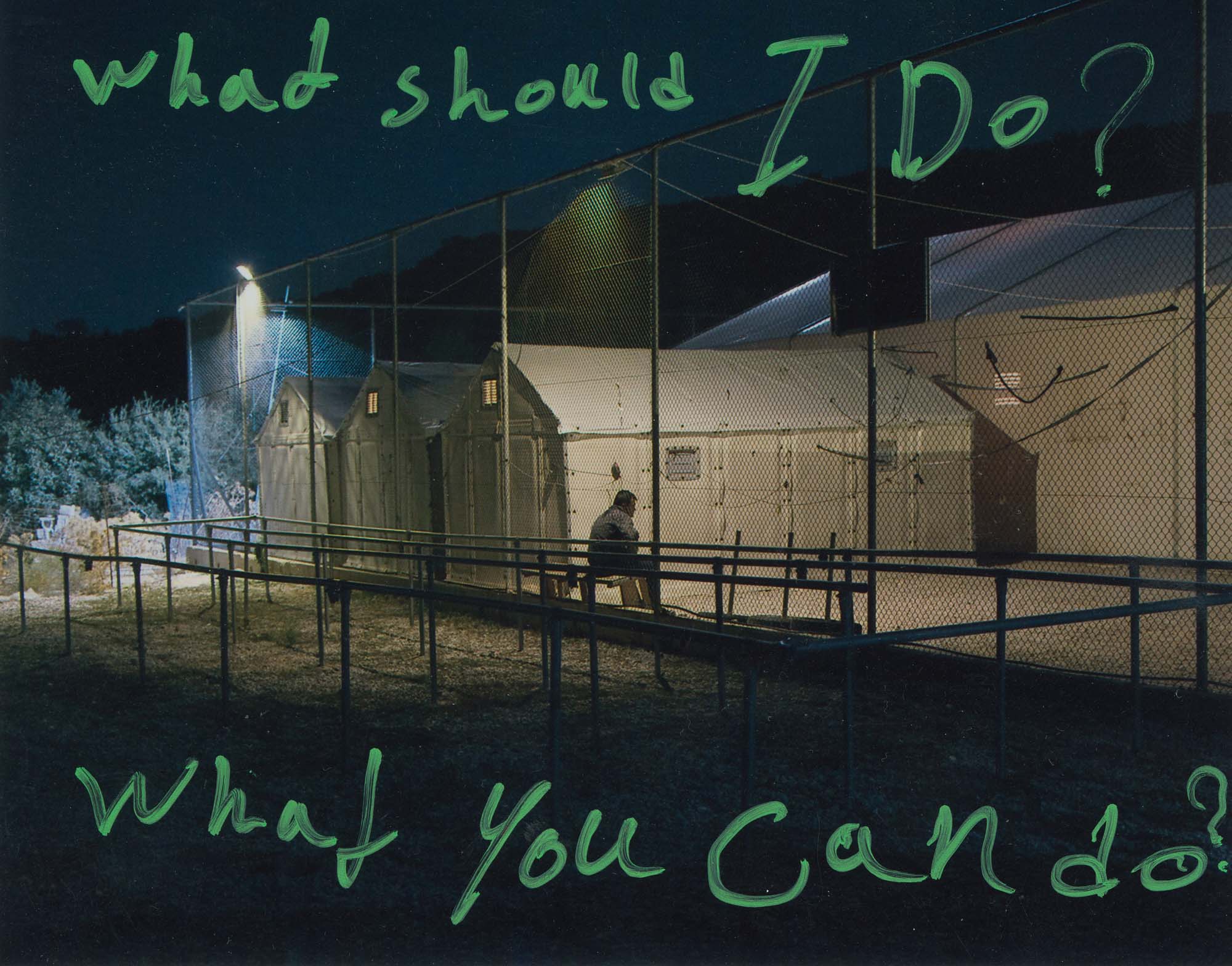

Lesbos hat sich stark zu einem Auffangbecken für Europa entwickelt. Es kommen täglich Boote aus der Türkei an – zum Teil drei, vier Stück pro Tag. Danach hat jeder Mensch erst mal einen sehr langen Prozess mit zwei Interviews vor sich, bezüglich Fluchtgründen und Ähnlichem. In dieser Zeit, das kann bis zu zwei Jahre oder auch mehr werden, leben die Menschen entweder in Moria oder in informellen Lagern auf Lesbos. Dabei sind alle ganz furchtbaren Lebensbedingungen ausgesetzt. Vor allem Moria kennt man mittlerweile aus den Nachrichten, das war vorher ein Militärgefängnis und wurde dann in ein „Flüchtlingslager“ umgewandelt. Und so sieht es dort auch aus – das Lager ist umgeben von Wachtürmen und drei Reihen Maschendrahtzaun. Auf der Insel selbst sind unheimlich viele Menschen am Verzweifeln, geflüchtet vom Krieg fragen sie sich, ob sie weiterkommen und in Sicherheit Leben werden.

„Man kann nicht geflüchtete Menschen als allererstes in ein Gefängnislager stecken, wenn sie gerade versuchen in Sicherheit zu kommen“

Gleichzeitig ist Lesbos aber auch bekannt als Insel der Solidarität, weil sich sehr viele der Locals sowie kleine NGOs und informelle Gruppen engagieren und helfen. Das darf man nicht vergessen bei dem ganzen Elend. Insgesamt ist es aber ein sehr deprimierender Ort und jeder Mensch, der das zum ersten Mal sieht, fragt sich: „Kann das echt sein?“, und „Ist das in Europa?“

Was passiert denn jetzt mit den Geflüchteten?

Es finden seit Kurzem immer wieder Transferfahrten auf das Festland statt. Aber im Grunde genommen ist diese Politik, die auf Lesbos gefahren wird und die Form, in der sich das materialisiert, katastrophal und unmenschlich. Man kann nicht geflüchtete Menschen als allererstes in ein Gefängnislager stecken, wenn sie gerade versuchen in Sicherheit zu kommen. Da sind Frauen und Kinder dabei. Es ist eine große Schande für die EU und für alle Beteiligten. Ich verurteile das und lehne es auf das Schärfste ab. Es ist rätselhaft, wie das so entstehen konnte. Deswegen werde ich auch weiterhin dort hinfahren und mich engagieren.

Du warst auch in Italien – dort ist die politische Situation ja gerade sehr schwierig.

Genau, ich war allerdings vor Salvini dort. Er hat ganz schnell nach seinem Antritt zum Innenminister die Seenotrettung komplett kriminalisiert und Schiffe ohne Begründung in Ketten legen lassen. Salvini hatte auch großen Druck auf Malta ausgeübt, was als Proxy-Staat für Italien fungiert. Malta hat deshalb die Lifeline, die Sea-Watch 3 und die Aquarius von SOS Mediterranee lahmgelegt. Das war natürlich eine ganz schlimme Entwicklung, weil diese These: „Es gibt weniger Seenotretter, deshalb kommen weniger Menschen“, einfach nicht stimmt. Das ist ein starker Denkfehler. Die Seenotrettung hat angefangen, weil Menschen sterben und nicht anders herum.

Gab es beim Fotografieren speziell schwierige Momente?

Es gab keine leichten Momente, sagen wir es so. In Moria musste ich sehr aufpassen, nicht erwischt zu werden, weil die Aufnahmen ohne Erlaubnis entstanden sind. Auf Sizilien, in einem informellen Lager, wurde ich von der Polizei angehalten. Sie haben gefragt, was ich dort tue und dann musste ich mich entfernen. Daraufhin kam noch ein Bauer, der mich bedroht hat und gesagt hat, ich solle weggehen. Das Fotografieren war sehr ungern gesehen.

„Ich will keine reine Elendsfotografie schaffen. Trotzdem muss aber über solche Verhältnisse berichtet werden“

Was aber auch für mich immer eine große, schwierige Frage ist, ist das Thema des Verhältnisses mit dem Gegenüber. Es ist immer schwierig den „informed consent“ zu erreichen. Das heißt, dass der oder die Fotografierte genau weiß, wofür die Bilder verwendet werden und Risiken und Vorteile einschätzen kann. Das habe ich konsequent die ganze Zeit versucht. Aus der Entfernung fotografiere ich grundsätzlich nicht, ich trete immer in Kontakt, führe ein Gespräch, frage nach Namen und Background und hole dann die Erlaubnis ein. Gerade in solchen Notsituationen – wie auf dem Schiff – auf die Schnelle diesen Moment zu erzeugen, in dem man sich austauschen kann, das ist nicht immer leicht. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass niemand entmenschlicht und zum reinen Opfer gemacht wird. Ich will keine reine Elendsfotografie schaffen. Trotzdem muss aber über solche Verhältnisse berichtet werden, sie müssen dokumentiert werden.

Bist du dabei auch auf Ablehnung gestoßen?

Ja. Es gibt einfach Leute, die sagen, ich will nicht in so einem Elend gezeigt werden. Aber im Großen und Ganzen gibt es viele Menschen, die einen Wert in diesem Werkzeug der Dokumentarfotografie sehen.

Gibt es ein Foto in der Serie, das dir am meisten in Erinnerung bleibt oder vielleicht am bedeutungsstärksten für dich ist?

Ja, für mich ist es das Bild mit dem jungen Nigerianer, der in einer Decke gehüllt ist. Im Hintergrund sieht man noch weitere Personen, die auch diese Filzdecken anhaben. Das war früh morgens an dem Tag, an dem wir in Italien angekommen sind. Am Abend vorher wurde total viel gesungen, getanzt und geweint. Es war sehr emotional, weil die Menschen eine Reise aus dem Senegal, Nigeria oder ähnlich weit entfernten und unsicheren Ländern hinter sich haben. Teilweise haben sie Jahre mit der Reise verbracht. Dazu haben viele Zeit in grausamen Lagern Libyens‘ verbracht, in denen Mord, Vergewaltigung und Folter an der Tagesordnung sind. Ich hatte an diesem Abend vorher schon mit Ahmadhou gesprochen und ihn dann an dem Morgen noch mal gesehen. Er hatte so einen selbstbewussten Blick, hat so von sich aus gestrahlt, weil er wusste, „Ich komme in Europa an“. Er hat mich dann auch zu sich herübergerufen und darum gebeten, ihn zu fotografieren. Es ging gar nicht von mir aus, da war so ein Erkennen da. Das hat mich echt bewegt.

Hast du ihn dann noch weiter erlebt oder habt ihr euch aus den Augen verloren?

Ja, ich habe noch Kontakt mit ihm. Er ist gerade in Italien, ich würde ihn gerne mal besuchen gehen, auch im Lager. Ich versuche den Kontakt aufrecht zu halten aber es ist auch schwer, das mit allen zu schaffen. Ich verfolge jedoch schon, wo er jetzt ist und was er macht.

Du hast in deiner Serie zwei Fotos von Nicholas aus Ghana. Möchtest du seine Geschichte erzählen?

Er ist 2007 von Ghana nach Libyen gekommen. Dort hat er ohne Aufenthaltserlaubnis gearbeitet. Er wurde verhaftet und musste wegen der illegalen Einreise zehn Jahre in ein libysches Gefängnis gehen. Dort wurde er gefoltert und hat die gesamte Zeit ohne Gerichtstermin und ohne Anwalt verbringen müssen. Als er aus dem Gefängnis herausgekommen ist, hat er eine Frau geheiratet, die er schon aus Ghana kannte. Sie haben ein Kind bekommen. Relativ rapide kam es dann zu einem Überfall, seine Frau wurde gekidnappt und seither nie wiedergesehen. Er ist dann mit dem Kind auf dem Boot nach Sizilien geflüchtet. Sehr überfordert sucht er nun seine Frau, weiß nicht, ob sie noch lebt und wo sie ist. Er ist noch auf Sizilien. Zum Glück gab es in diesem Heim ein relativ solidarisches Miteinander und die Leute unterstützen sich auch gegenseitig.

Wie gehst du selbst mit den Dingen um, die du so siehst, erlebst und aufnimmst?

Jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf solche Stresssituationen. Es ist schon wichtig, auf sich zu hören und auf sich aufzupassen. Im Grunde genommen muss man wissen: „Kann ich damit umgehen?“ oder nicht. Ich habe ja zum Glück das Medium der Fotografie und kann so meine Position und meine Gefühle zum Ausdruck bringen. Hätte ich das nicht, würde ich nur diese Sachen erleben und hätte keine Art und Weise zu kommunizieren, was ich erlebt habe, dann wäre das ungesund. Aber ich habe ein Ventil.

Wie wird dein nächstes Projekt aussehen?

Ich gehe mit der Serie in eine zweite Phase ein, wobei ich die Bilder nehme und dann Geflüchteten gebe, um sie beschriften oder übermalen zu lassen. Das werden teilweise die fotografierten Personen sein, teilweise Andere. Aus diesen Interpretationen entstehen dann wieder ganz neue Perspektiven. Ich war nun für zweieinhalb Monate wieder auf Lesbos, habe das Projekt da begonnen und werde es nächstes Jahr weiterführen. Am Ende wird daraus ein Fotobuch entstehen.

Roman Kutzowitz (*1985) begann seine fotografische Arbeit mit der Dokumentation von Naziaufmärschen. Die Fotografie sah er als direktestes Werkzeug, um zu vermitteln, was er hierbei erlebte. So machte er im Anschluss an sein Studium der Bildenden Künste an der UDK Berlin sein Diplom an der Ostkreuzschule für Fotografie. Mit dem Fokus auf Flüchtlingsrechten, Umweltgerechtigkeit und dem Monitoring von Neonazis, arbeitet er hauptsächlich an langfristigen Projekten. Dabei steht seine Arbeit häufig in Verbindung mit bestimmten Basisgruppen und NGOs, wie unter anderem „Ende Gelände“ und „Sea-Watch“. Seine Fotografien wurden schon in Deutschland, Frankreich und Australien ausgestellt, sowie in zahlreichen Magazinen (u.a. The Guardian, Vice, Taz) publiziert. Roman wohnt derzeit in Berlin.

—

Das Interview führte Verena Meyer